معرفة

تفكيك المفهوم الغربي للدين: أطروحة طلال أسد حول الإسلام والحداثة العلمانية

إن رؤية طلال أسد التي تتحدى التصور الليبرالي السائد للدين تُعرّي القصور البنيوي في المفاهيم الغربية السائدة، وتُظهر أن تعريف «الدين» نفسه ليس محايدا.

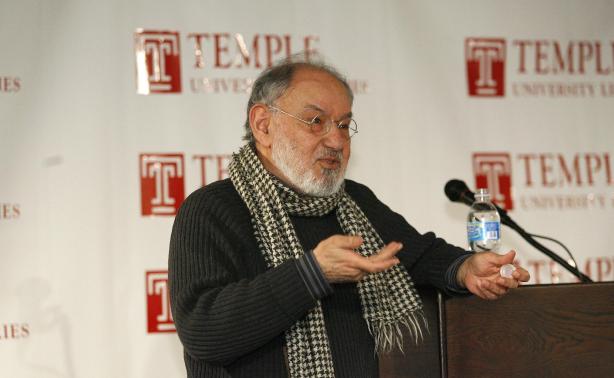

المفكر الأمريكي طلال أسد

المفكر الأمريكي طلال أسد

في النقاشات الفكرية المعاصرة، يُقدَّم «الدين» غالبا بوصفه مفهوما كونيا موحّدا، يمتلك خصائص ثابتة يمكن تطبيقها على جميع الأديان والثقافات. غير أن هذا الافتراض الظاهري للحياد يُخفي خلفه جذورا لاهوتية–تاريخية نشأت في السياق المسيحي الغربي، وتحديدا البروتستانتي، حيث يُختزل الدين في الإيمان الفردي والنية الذاتية، ويُفصل عن الجماعة والممارسة والسياق السياسي.

في كتابه جينالوجيا الدين، يقدّم طلال أسد نقدا حادا لهذا التصور، موضحا أنه نتاج حداثة علمانية غربية، لا يصلح لتفسير أشكال دينية مغايرة كالإسلام. فاعتماد هذا النموذج خارج سياقه يؤدي إلى إسقاطات معرفية تُشوّه البنية الاجتماعية والرمزية للدين الإسلامي، الذي يتكوّن من خلال الممارسة والانضباط الجماعي، لا من تجربة باطنية معزولة.

يتقاطع نقد طلال أسد للتصور الغربي الكوني للدين مع ملاحظات مماثلة قدّمها مفكرون من تقاليد دينية أخرى. فمثلا، شدّد المفكران الروسيان فلاديمير لوسكي وسيرغي بولغاكوف على أن المسيحية الأرثوذكسية لا تُفهم من خلال الإيمان الفردي فحسب، بل من خلال الطقوس الجماعية والليتورجيا، مشيرين إلى أن النموذج الحداثي يفكك هذا البعد الجماعي المتجذّر في التجربة المسيحية الشرقية. وبالمثل، يرى الفيلسوف الهندي آشفيل ناندي أن التقاليد الهندوسية لا تنتمي إلى مفهوم «الدين» بصيغته الغربية، بل إلى منظومات من الممارسات الرمزية اليومية التي لا تُختزل في الاعتقاد أو الضمير. وتوضح المؤرخة راميلا ثابار أن مفاهيم محورية مثل دارما «Dharma» تشير إلى نظام أخلاقي–اجتماعي متكامل، لا يفصل بين الفرد والجماعة، أو بين الروحي والسياسي.

تُبرز هذه الأصوات، على اختلاف سياقاتها الدينية وانتماءاتها النظرية، أن مفهوم «الدين» كما تبلور في الغرب الحديث ليس محايدا أو كونيا، بل بناءٌ تاريخي–سياسي مشروط بسياق سلطوي معيّن. تعميمه على التقاليد غير الغربية لا ينتج فهما، بل إسقاطا وتشويهات تُغفل التعدد والتعقيد البنيوي لتلك التقاليد.

يتخذ هذا النقاش أهمية متزايدة في ظل تنامي السياسات التي تطالب بـ«إصلاح الإسلام» وفق تصورات غربية للدين والدولة، ما يجعل من تحليل أسد مدخلا نقديا لفهم اختلال العلاقة بين المعرفة والسلطة في سياق ما بعد كولونيالي.

يناقش هذا المقال أربعة محاور بلورها أسد في تفكيك المفهوم الغربي للدين، أولا، الفرق بين الدين كتجربة داخلية والدين كممارسة متجذّرة؛ ثانياً، بين الدين كنطاق خاص والدين كنظام حياة؛ ثالثاً، بين فردية القراءة وطقسية النص؛ وأخيراً، بين الإيمان كتصديق حر والإيمان كإلزام عملي.

هذه المحاور تفتح المجال لإعادة بناء فهم الدين، لا بوصفه تجربة داخلية فردية، بل كمنظومة متكاملة من الممارسة والمعرفة، تتجلى بوضوح في النموذج الإسلامي. ومن هذا المنظور، يتبنّى أسد مقاربة نقدية لا تستهدف الحداثة من موقع خارجي، بل تُعيد مساءلة مفاهيمها من الداخل، متتبعةً الشروط التاريخية والسياسية التي صاغت الفروقات بين «الديني» و«العلماني». وكما يوضح: «ما أحاوله هنا هو نوع من الأنثروبولوجيا النقدية، لا يهاجم الحداثة من الخارج، بل يسائل مفاهيمها من داخلها، من خلال تتبّع المسارات التاريخية التي أنتجت تصنيفات مثل «الديني» و«العلماني»، وبيان كيف أصبحت هذه التصنيفات جزءًا من الحساسية الأخلاقية والسياسية الحديثة» (تشكّلات العلماني: 17).

الدين: ممارسة متجذّرة أم تجربة خاصة؟

يبدأ طلال أسد نقده للمفهوم الغربي السائد للدين بتفكيك فرضية راسخة مفادها أن الدين تجربة داخلية فردية، تتجلى في الضمير والنية والإيمان الشخصي. هذا التصور النانج من تمفصل البروتستانتية والليبرالية الحديثة، ليس تعبيرا عن جوهر ديني كوني، وإنما نتاج تاريخي تشكّل داخل مسار الحداثة الغربية، ولا يصلح للتعميم على التقاليد الدينية الأخرى مثل الإسلام، لأن تحديدها الدين بوصفه شأنا داخليا فرديا، ينزعه من أبعاده الجماعية والمعرفية.

ينطلق أسد من هذا التشخيص ليبيّن أن الإسلام لا يستجيب لهذا النموذج الغربي في فهم الدين، فلا يمكن اختزاله بوصفه تجربة داخلية منفصلة عن الفعل. ففي التقاليد الإسلامية، لا تُعدّ الممارسة الدينية مجرّد تعبير لاحق عن الإيمان، بل هي جزء مكوّن منه. الصلاة، الصوم، والزكاة ليست طقوساً تعبّر عن النية فحسب، بل تُعرّف الإيمان ذاته من حيث هو التزام عملي ومشاركة جماعية.

هذا التداخل بين الباطن والظاهر ينسف الثنائية الغربية بين الروحانية الأصلية والممارسة الثانوية. في التصور الإسلامي، ولا تُفهم الذات الأخلاقية من خلال التأمل الفردي، بل تتكوّن عبر الانضباط والممارسة الجماعية المتكررة. فالروحانيات تُكتسب بالفعل، لا بالنية المجردة.

يركّز أسد هنا على مفارقة جوهرية مفادها أنه لا يمكن فهم الإسلام من خلال مفهوم «الإيمان الصامت»، لأن الإيمان لا يتحقق إلا عبر الفعل الجماعي المؤطَّر بالمعرفة الشرعية. هذا النمط لا يُختزل في حرية فردية أو تجربة ذاتية، كما تفهمها الحداثة الليبرالية، بل يقوم على الالتزام داخل بنية أخلاقية جماعية. فكما يوضح أسد، »في الإسلام التقليدي، لا يُفهم الإيمان باعتباره وسيلة معرفية فردية تضمن للمؤمن وجود الله. بل يُفهم على نحوٍ أفضل بوصفه فضيلة الوفاء لله، وعادة من الطاعة غير المترددة، ينبغي تنميتها مثل غيرها من الفضائل. إنّه استعداد يتعيّن اكتسابه، ويربط الفرد بالمؤمنين الآخرين ضمن شبكة من الثقة والمسؤولية المشتركة» (تشكّلات العلماني: 91)

بذلك، يطعن أسد في صميم التعريف الليبرالي للدين، ويدعونا إلى مراجعة الشروط السياسية والمعرفية التي تُنتج من خلالها هذه التعريفات. ومن خلال توظيف إمكانيات الأنثروبولوجيا النقدية، يكشف أسد محدودية التصورات الليبرالية للدين، خصوصًا حين تُطبّق على الإسلام، بما يتضمنه من ترابط عضوي بين الإيمان والممارسة، وبين الفرد والجماعة، خارج اختزال الضمير إلى تجربة ذاتية منعزلة.

الفارق الذي يلفت النظر إليه أسد ليس تفصيلاً ثقافياً، بل فرقاً بنيوياً في فهم العلاقة بين الفرد والجماعة، بين المعرفة والممارسة، بين الدين والسياسة. لهذا، فإن أي تحليل جاد للإسلام لا يبدأ من هذا الوعي النقدي بالتأطير الغربي للمفاهيم، محكوم عليه بسوء الفهم أو التحيّز غير المعلن. بعبارة أخرى، الفهم الجاد للإسلام لا يبدأ من نقد المحتوى، بل من مساءلة الإطار نفسه الذي يعرّف ما يُعدّ «دينا» وما يُستبعَد منه.

الدين: مجال خاص أم نظام حياة؟

في المحور الثاني، يناقش طلال أسد كيف أعادت الحداثة الليبرالية تشكيل مفهوم «الدين»، ليُختزل في مجال خاص وشخصي، لا علاقة له بتنظيم الحياة العامة. لم يعد الدين في هذا الإطار قوة تضبط السياسة أو القانون أو الأخلاق، بل أُعيد تعريفه كعقيدة داخلية غير عقلانية، يُفترض فصلها عن المجال العام والمؤسسات الرسمية.

وهذا التحوّل، كما يبيّن أسد لم يكن سيرورة طبيعية، أنه ناجم عن تدخّل الدولة الحديثة في صياغة دين يمكن التحكّم فيه. فوفق منطق السيادة الحديثة، لا يُقبل إلا ما يمكن تقنينه وإدارته قانونياً، بينما تُقصى المضامين التي تتجاوز ذلك باعتبارها خارجة عن الضبط. وكما يقول: «لم تقم الدولة الحديثة بمجرد استبعاد الدين، بل أعادت تعريفه بطرق تجعله قابلاً للإدارة» (جينولوجيا الدين: 200).

وفي موضع أخر، يوضح أسد أن العلمانية «لا تكتفي بالمطالبة بحصر الممارسة والمعتقد الديني في فضاء لا يهدد الاستقرار السياسي أو حريات المواطنين «الأحرار»، بل تقوم على تصور معين للعالم «الطبيعي» و«الاجتماعي» ولمشاكلهما... ويتعيّن على الدين كي يُقبل، أن يُعاد تشكيله ضمن هذا التصور» (تشكّلات العلماني: 192). أي أن القبول بالدين مشروط بمعايير تُحدّدها الدولة الحديثة، لا بمضمونه الداخلي. وفي هذا الإطار، يؤكد أسد أن «كل نشاط اجتماعي يتطلب موافقة القانون، وبالتالي الدولة... والطريقة التي تُعرَّف بها الفضاءات الاجتماعية وتُنظَّم وتُدار تجعلها جميعًا فضاءات «سياسية». ولهذا فإن أي حركة دينية تطمح إلى أكثر من مجرد خطاب رمزي لا يمكن أن تبقى غير مبالية بسلطة الدولة في العالم العلماني» (تشكّلات العلماني: 200).

يضرب أسد مثالاً واضحاً على ذلك في حالة مصر مطلع القرن العشرين، حيث لم تكتفِ السلطة الكولونيالية البريطانية بإقصاء العلماء من القضاء الشرعي، بل أعادت أيضاً تشكيل مؤسسة الإفتاء نفسها، فحوّلتها إلى جهاز بيروقراطي تابع للدولة. كما جرى تقنين قوانين الأحوال الشخصية بما يجعل الشريعة خاضعة لمنطق قانوني علماني. وكما يوضح: «في عام 1883... جُرّدت المحاكم الشرعية من صلاحياتها في القضايا الجنائية والتجارية، وقُصرت على قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف. وقد أُدمجت الشريعة في الدولة الحديثة من خلال البيروقراطية والتقنين المكتوب» (تشكّلات العلماني: 218). بهذا، أُعيد إنتاج الدين كخطاب يمكن السيطرة عليه، وفق منطق الدولة، لا كمرجعية مستقلة.

في هذا النموذج، لا تُقصي الدولة الدين تماما، بل تُعيد تعريفه ليصبح مقبولا فقط عندما يُنزَع منه بُعده السياسي والاجتماعي، ويُحصر في الضمير الفردي أو يُختزل في طقس رمزي محدود.

بهذا، يتّضح أن المسألة لا تتعلّق بجوهر الدين أو مضمونه، بل بشروط الحداثة السياسية التي تُخضع الدين لمقاييس السيطرة والتنظيم، وتفرغه من استقلاليته كمنظومة معرفية وأخلاقية تُنتج المعنى والمعيار.

.في المقابل، يعرض أسد الإسلام كنموذج معرفي–عملي يرفض هذا الفصل بين الخاص والعام. فالإسلام، كما يُمارس تقليديا، لا يفصل بين العبادة والسياسة، بين الأخلاق والتشريع، بل يقدّم تصورا متكاملا للعدل، والعلاقات الاجتماعية، والسيادة. وهو بهذا يتعارض جذريا مع النموذج الليبرالي الذي يُقزّم الدين إلى شأن شخصي.

ويستند أسد إلى ممارسات المجتمعات الإسلامية التقليدية كما يعرضها في كتابه تشكّلات العلماني: المسيحية، الإسلام، الحداثة. ففي هذه المجتمعات، لم تكن هناك «مؤسسة دينية» منفصلة، بل كان العلماء يمارسون أدوارهم في الأسواق، والمحاكم، والمساجد، ضمن الفضاء العام، دون أن يُعاد تعريفهم كـ«فاعلين مدنيين» وفق منطق الدولة المركزية الحديثة.

من الأمثلة التي يناقشها أسد مؤسسة الحِسبة، حيث كان المحتسب يضبط السلوك الاقتصادي والاجتماعي وفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بصفته موظفا حكوميا، بل باعتباره فاعلا دينيا–أخلاقيا يستمد سلطته من النصوص والتقاليد. هذا النموذج يكشف عن بنية تنظيمية مختلفة كليا عن العقل السياسي الحديث.

فالشريعة، في التصور الإسلامي التقليدي، ليست فقط مجموعة قوانين، بل منظومة أخلاقية وعملية تُنتج فهماً شاملاً للحياة الجماعية. وكما يقول أسد «في هذا التصوّر، تُفهم الشريعة بوصفها عملية يُربّى فيها الفرد ليصبح ذاتًا أخلاقية، ضمن منظومة تربط بين الالتزام الأخلاقي والالتزام القانوني بطرق متشابكة» (تشكّلات العلماني:241).

من هنا، يبدو من غير الدقيق تحليل الإسلام من داخل المفاهيم الليبرالية، التي تفترض مسبقا أن الدين شأن داخلي يُقصى من المجال العام. فالإسلام، كما تَكوّن تاريخيا، يدمج بين التشريع والسياسة، بين التعبّد والسلوك اليومي، ضمن رؤية متكاملة للوجود الجماعي.

لا تقوم البنية المعرفية الإسلامية، كما يبيّن طلال أسد، على الفصل بين الدولة والدين، بل على تصور توحيدي تندمج فيه القيم التعبدية بالقانون، ويتشابك فيه الحق الفردي بالمصلحة العامة ضمن شبكة من الالتزامات الأخلاقية والسياسية. فمفاهيم مثل الطاعة والمصلحة والأمر بالمعروف ليست أخلاقًا فردية محضة، بل هي أدوات فاعلة لتنظيم المجال العام، وترتكز على أنماط من السلطة والخطاب والتأويل لا يمكن فهمها من داخل النموذج الليبرالي العلماني. ولهذا، يدعو أسد إلى تفكيك المفاهيم التحليلية السائدة مثل «الدين»، «العقلانية»، «الشرعية»، و«الفضاء العام»، لأنها في نظره ليست محايدة، وهي تُقصي الدين بوصفه خطراً على النظام المدني، بينما تعيد تشكيله كموضوع خاضع للسيطرة والمعيارية.

لا ينحصر نقد أسد في مجرّد إعادة الاعتبار للدين، بل يتجاوز ذلك إلى مساءلة الافتراضات الإبستمولوجية التي تحكم التصور الغربي الحديث في السياسة والدين والمعنى. وحين نستعين بهذا التصور للدين لفهم الإسلام، فإننا لا نحلّله، بل نُعيد تشكيله ضمن خيال معرفي غربي محدود.

النص: خطاب مفتوح أم ممارسة جماعية؟

في المحور الثالث، يناقش طلال أسد العلاقة بين النص واللغة والتأويل بوصفها إحدى القضايا المركزية لفهم «الدين» خارج الأطر الليبرالية الحديثة. يرفض أسد النموذج البروتستانتي–الليبرالي الذي ينظر إلى النصوص الدينية كخطابات مفتوحة أمام التأويل الفردي الحر، حيث يُمنح كل مؤمن الحق في تأويل النص المقدس وفق ضميره وتجربته الذاتية. فبرغم أن هذا النمط حرر النص من هيمنة المؤسسة الدينية، إلا أنه، كما يبيّن أسد، جرده من سلطته الجمعية، وحوّله إلى موضوع للتأمل الشخصي المعزول عن علاقاته الاجتماعية والسياسية. إن هذه المقاربة، في نظره، تؤدي إلى ما يسميه «إفقار النص».

ويتساءل أسد «هل يمكننا معرفة معنى الرموز الدينية دون الرجوع إلى الأنظمة الاجتماعية التي تُؤمّن القراءة الصحيحة لها؟ ... إنه يؤكد أن معنى الرموز لا يُستخلص من داخل النصوص في ذاتها، بل من خلال السياقات العملية التي تعمل ضمنها، ومن خلال السلطة التأويلية التي تحدد القراءات المقبولة والمرفوضة» (قوى العلمانية الحديثة : 8) يؤكد أسد أن المعنى الديني لا يُنتَج عبر تأملات ذاتية معزولة، بل يتشكل داخل نسق معرفي–شرعي يربط اللغة بالتقليد، ويفهم النص بوصفه موضوعاً للعناية الجماعية وليس مجرد خطاب فردي.

يكشف أسد كيف أن المقاربة الحداثية للنصوص لا «تحررها» كما تدعي، بل تقولبها داخل خطاب علماني يُفرغها من سلطتها الأخلاقية والاجتماعية، ويحولها إلى نص صامت، منزوع من فاعليته ومنفصل عن الجماعة التي تُشكّله وتُعيد تأويله.

في مقابل ذلك، يؤكد أسد أن التقاليد الإسلامية الكلاسيكية تقدم مقاربة مختلفة جذريًا. فالنص القرآني لا يُفهم إلا ضمن بنية جماعية من الضوابط الفقهية، والسياقات اللغوية، والمؤسسات الشرعية. التأويل ليس مبادرة فردية، بل عملية جماعية مؤسسية تُنتج المعنى من خلال تراكم معرفي واستمرارية تأويلية.

في هذا الإطار، يستخدم طلال أسد مفهوم التقليد الخطابي (discursive tradition) لفهم كيفية تشكّل المعنى في الإسلام. وهو يعرّف هذا التقليد بأنه «يتكوّن، في الحد الأدنى، من مجموعة من الخطابات التي تُرشد الممارسين حول الشكل الصحيح لغرض ممارسة معيّنة، لأنها موروثة وتملك تاريخًا... الإسلام ليس بنية اجتماعية مميزة، ولا مجموعة غير متجانسة من المعتقدات والعادات، بل هو تقليد يشمل النصوص المؤسسة كالقرآن والحديث ويتصل بها« (فكرة أنثروبولوجيا للإسلام، 2-3)

ويؤكد أسد أن الممارسة الإسلامية تُعد إسلامية لأنها مفوّضة من قبل هذا التقليد وتُعلَّم ضمنه، سواء على يد فقيه، أو خطيب، أو شيخ، أو حتى والد أُمّي. وهذا ما يعني أن سلطة النص لا تنبع من القارئ الفرد، بل من البنية الجماعية التي تضبط شروط القراءة، وتحرس المعنى، وتُعيد إنتاجه داخل نظام معرفي وأخلاقي مستمر.

الفرق بين المقاربتين لا يقتصر على تقنيات التفسير، بل يكشف عن تصورين متباينين للغة، والسلطة، والمعنى. ففي حين تُختزل اللغة في الحداثة إلى وسيلة للتعبير الفردي، تحافظ التقاليد الإسلامية على اللغة بوصفها إطاراً حافظاً للمعنى، مرتبطاً بجماعة تفسيرية تحدد شروط الفهم وحدوده.

من هنا، يرفض أسد فكرة أن كل قارئ يمكنه «صناعة المعنى» وحده. فالمعنى لا يوجد في النص بذاته، ولا في نية القارئ، بل في التقاليد التي تضبط العلاقة بين الاثنين.

ليست قداسة النص الديني في الإسلام صفة ميتافيزيقية مجردة، بل هي ثمرة ممارسة جماعية تُنتج من خلال التكرار والانضباط داخل إطار لغوي وأخلاقي محدد. فالتلاوة، على سبيل المثال، ليست مجرد طقس تعبّدي، بل فعل معرفي وجسدي في آنٍ معاً، يُرسّخ النص في الجسد والجماعة. يشير طلال أسد إلى أن «ممارسة العبادات تُعمّق حفر الصوت، والنظرة، والشعور في الجهاز الحسي للمتديّن»، بحيث يصبح «الاستماع إلى صوت الله» اتصالاً حسياً يتداخل فيه الداخل والخارج، ويتّحد فيه الدال بالمدلول. ولذا فإن «القراءة الصحيحة للنصوص المقدسة، التي تمكّن المتعبّد من 'سماع' صوت الله، تعتمد على انضباط الحواس، خاصة السمع والكلام والبصر» (تشكّلات العلماني، 38).

في هذا السياق، لا تُفهم اللغة كأداة محايدة أو شفافة، بل كجزء من بنية الوحي ذاتها. فالقرآن نزل بالعربية، لا فقط مكتوب بها، ما يجعل اللغة العربية عنصراً تكوينياً في قداسته، لا مجرد وسيط تعبيري. ولهذا، يرى أسد أن اللغة والجسد عنصران مؤسسان للوجود الديني، لا يمكن اختزالهما إلى أدوات بلاغية أو أنظمة دلالية، بل يجب فهمهما ضمن تداخلهما الثقافي المحدد، كما عبّر في أعماله حول الإسلام، مؤكداً أن اللغة في هذا الإطار «ليست أداة محايدة، بل جزء من الوحي، منطقاً وأداءً»(قوى العلمانية الحديثة : 12).

لهذا، يرى أسد أن أي محاولة لفصل النص عن لغته الأصلية، أو التعامل معه كنص قابل للترجمة الكاملة، تغفل عن البنية اللاهوتية واللسانية التي يتشكّل بها المعنى في الإسلام. فالنص القرآني لا يُقرأ بوصفه مادة للتأمل الفردي، بل كخطاب إلهي يُتلقى ضمن جماعة تأويلية تربط بين الأداء، والسماع، والحفظ، والمرجعية الفقهية.

يؤكد أسد من خلال هذا كله استنتاجه المركزي أن النصوص الدينية لا توجد خارج الممارسة، وأن المعنى لا يُستمد من الكلمات فقط، بل من الجماعة التي تُحيي النص، وتمنحه سلطة. لذلك، فإن أي مقاربة للإسلام تُفرغ النص من سياقه الجماعي وتُحيله إلى تجربة ذاتية حرة، تقع في إسقاط حداثي يُشوّه بنيته الأصلية.

الإيمان: حرية داخلية أم التزام جماعي؟

في المجتمعات الليبرالية، يُختزل الدين إلى تجربة وجدانية مفصولة عن الفعل والممارسة، وتتم صياغته كمجال خاص في ضمير الإنسان. «الفصل بين الداخل والخارج، بين ما يُعتقد وما يُمارس، هو افتراض حديث لا ينطبق على تقاليد دينية تُعرّف الإيمان من خلال الممارسة الجماعية» (تشكلات العلماني:184)

على النقيض من ذلك، يوضح أسد أن «الإيمان في الإسلام لا يُفهم على أنه مجرد حالة عقلية أو وجدانية، بل يُكتسب من خلال الانضباط والممارسة ضمن تقليد جماعي» (تشكلات العلماني: 2)، أي كعلاقة تُبنى عبر الممارسة المستمرة للصلاة والصوم والزكاة والانضباط الجماعي. ويقول في موضع أخر «لا معنى للإيمان دون الممارسة. النية ليست سابقة للفعل، بل تنتج وتتشكل من خلاله» (جينولوجيا الدين: 60).

هنا لا تُفهم الحرية بوصفها غيابا للإكراه، بل كتجلٍّ للوفاء بالتكليف والانتماء للجماعة. يشدد أسد على أن «الالتزام الخارجي لا يتعارض مع الإيمان، بل هو دليل عليه. الشريعة لا تفرض فقط القواعد، بل تشكّل بنية السلوك ذاته« (جينولوجيا الدين: 95).

يدعم أسد هذا الطرح بشواهد إثنوغرافية من المجتمعات الإسلامية التقليدية، حيث لا يُنظر إلى الإيمان كقناعة عقلية فردية، بل كنتيجة لمسار تشكُّل ذاتي داخل شبكة من الممارسات والانضباط الجماعي. «المؤمن لا يُخلق بالتأمل الداخلي بل من خلال تشكّل ذاتي تدريجي .... تحكمه ممارسات تربوية ومعرفية في ظل جماعة لها قواعدها» (تشكلات العلماني:206-208). فالطفل المسلم لا يختار الإيمان باعتباره تجربة حرة، بل يُدرَّب عليه من خلال التكرار والتنشئة والامتثال لسلوك جماعي تضبطه المعرفة الفقهية.

حتى النية، كما يؤكد أسد، لا تُفهم كدافع داخلي مستقل، بل تُنتَج من خلال الفعل والممارسة. «النية الدينية لا تُفهم كعنصر داخلي خاص بالذات، بل كجزء من ترتيب معياري تُكتسب فيه النية وتُمارس داخل الفعل الشرعي» (جينولوجيا الدين: 72).

بهذا، يزعزع أسد التصور الليبرالي الذي يفصل بين النية والفعل، بين الداخل والظاهر. فبينما ترى الحداثة أن الالتزام الخارجي يُهدد حرية الضمير، يُظهر الإسلام أن الالتزام هو شرط الصدق الروحي والانتماء الأخلاقي. فالإيمان لا يُختبَر في العزلة، بل يُعلَن ضمن جماعة تحكمها الشريعة وتوجّه سلوك أعضائها.

يشدد أسد على أن هذا النموذج لا يمكن فهمه ضمن أدوات الفكر الليبرالي، لأنه يفترض سلفا أن الإلزام يتعارض مع الحرية. أما في الإسلام، فالحرية تتحقق بالوفاء بالتكليف، لا بالتحلل منه. الذات المؤمنة لا تُبنى بالتأمل الذاتي، بل بالتدرج والانضباط والمشاركة في الممارسة الجماعية.

ويواصل طلال أسد نقده للفهم الليبرالي للحرية بشكل أكثر وضوحاً في كتاب «هل النقد علماني؟» موضحاً أن هذا الفهم لا يقوم على مبدأ إنساني كوني، بل ينبع من نظام قانوني–سياسي محدد يرى أن الحرية تعني غياب الإكراه، خاصة الإلزام الديني. هذا التصور بحسب أسد، لا ينطبق على مجتمعات دينية مثل الإسلام، حيث يُفهم الالتزام الديني بوصفه جزءاً من تحقيق الحرية، لا نقيضاً لها. لذلك، لا يرى أسد أن الإسلام بحاجة إلى «إصلاح» ليتماشى مع الحرية، بل يرى أن علينا إعادة التفكير في مفهوم الحرية نفسه، خاصة عندما يُفهم حصرًا كتحرر من كل التزام ديني أو أخلاقي، يقول أسد «ليست المشكلة أن الإسلام غير حر بما يكفي، بل أن فهمنا للحرية نفسه نتاج لتراث فكري خاص يحتاج إلى مساءلة» (تشكلات العلماني: 7 )، و هو هنا يوجه نقد إبستمولوجي يطرح الأسئلة التي أُغلقت باسم «التحرر«.

باختصار، يرفض طلال أسد اختزال الدين في تجربة داخلية أو ضمير فردي. فالدين، كما يراه، ليس قناعة باطنية، بل تكوين اجتماعي–تاريخي يتجسد في الممارسات والمؤسسات واللغة. الإيمان لا يُفهم إلا ضمن الجماعة، ولا يتحقق إلا بالفعل والممارسة.

تفكيك المسلّمات وبناء إمكانات جديدة

من خلال نقده العميق للمفاهيم الغربية الحديثة حول الدين، يقترح طلال أسد طريقة مختلفة جذريا لفهم الظواهر الدينية، لا تنطلق من فرضيات مسبقة حول الحرية، والعقل، والحياد، بل تسائل الشروط التي تنتج هذه المفاهيم نفسها. فهو لا يُعرّف الدين، بل يُحلل كيف يتكوّن، ومن يُعرّفه، ولماذا يُقدّم بهذا الشكل دون غيره.

عبر أربعة محاور مترابطة، يُفكك أسد بنية التصور الليبرالي الحديث للدين: ففي المحور الأول، يكشف أن اختزال الدين في تجربة باطنية يُخفي حقيقة أنه في الإسلام يتكوّن من خلال الممارسة والانضباط داخل الجماعة. في المحور الثاني، يبيّن أن حصر الدين في المجال الخاص ليس تطورا تلقائيا، بل نتيجة تدخل الدولة الحديثة. وفي المحور الثالث، يوضح أن النص القرآني لا يُفهم فرديا، بل يُفعَّل داخل جماعة تأويلية–لغوية تحافظ على المعنى وتعيد إنتاجه. أما المحور الرابع، فيُظهر أن الإيمان ليس خيارا داخليا حرا، بل علاقة تكليفية تُبنى بالممارسة الجماعية.

هذه المقاربة تسعى كشف حدود المفاهيم التي صاغها الغرب عن الدين، حين جعل منها مقياسا كونيا. طلال أسد لا يقدم دفاعا هوياتيا، بل مشروعا نقديا صارما يعيد مساءلة العلاقة بين الدين والمعرفة والسلطة، ويفتح أفقا لأنثروبولوجيا لا تقوم على التعميم، بل على تتبّع الشروط التاريخية لتكوّن المفاهيم.

تكمن قيمة مشروع أسد في دعوته إلى التحرر من ثنائية مستهلكة بين «إصلاح الإسلام» أو «عقلنته»، وتجاوز السؤال عن كيفية جعل الدين متوافقا مع الحداثة؟ إلى سؤال أعمق يتناول ما الذي يجعل هذا التعريف للحداثة والدين مقبولا أصلا؟ وكيف احتكرت بعض المفاهيم سلطة التعريف دون غيرها؟

في زمن يلحّ فيه كثيرون، تحت دعوى الإصلاح الديني، على تطويع الأديان وفق نماذج حداثية جاهزة، يطل مشروع طلال أسد من أعمق المداخل التي تُمكّننا من التفكير في الإسلام كتكوين معرفي وتاريخي مستقل، لا بوصفه ظاهرة قابلة للقياس، ويُفهم وفق شروطه الخاصة، وفق على افتراضات من خارجه.

في نهاية المطاف، ما أريد قوله هو أن رؤية طلال أسد التي تتحدى التصور الليبرالي السائد للدين تُعرّي القصور البنيوي في المفاهيم الغربية السائدة، وتُظهر أن تعريف «الدين» نفسه ليس محايدا، بل مشروط بمنطق سلطة تشكّل تاريخيا في سياق علماني. ما يقدّمه أسد هو أكثر من نقد خارجي للمفاهيم، أنه يعمل على زحزحة المركز المعرفي الذي احتكر تعريف الدين والشرعية والمعنى. لا يبرّر الإسلام، ولا يهاجم الحداثة، إنما يُفكك المعرفة من داخلها، ويدعونا إلى بناء فهم جديد للدين يعيد له تعقيده، وتاريخيته، وسياقاته.